Das Kalkbrennen ist ein Jahrtausende altes Handwerk. Als Baumaterial zur Erstellung von Mauern, als auch für das Tünchen von Fassaden war und ist Kalk unentbehrlich. Seit der Antike über das Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert wurde fast in jeder Talschaft Kalk gebrannt.

Erst die industrielle Fertigung bedeutete das Ende dieser vielen Kleinbetriebe. Natürlich und mit Holz gebrannter Kalk und die lokalen Gesteinstypen spiegeln sich in der Qualität und der Farbigkeit des Kalks wider. Dadurch wird natürlich gebrannter Kalk vor allem in der Denkmalpflege, der hochwertigen Sanierung und im ökologischen Wohnbau verwendet. Zur Herstellung muss Kalkgestein bei 800 bis 900 Grad circa 100 Stunden gebrannt werden, anschließend wird dieses nun spröde Material mit Wasser gelöscht und bleibt je nach Gebrauch zwischen wenigen Wochen bis zu mehreren Jahren eingesumpft. Dieser Sumpfkalk wird dann mit Sanden und seit dem beginnenden 20 Jahrhundert auch mit Zementen zu Mauermörteln gemischt oder als Fassadenfarbe verwendet.

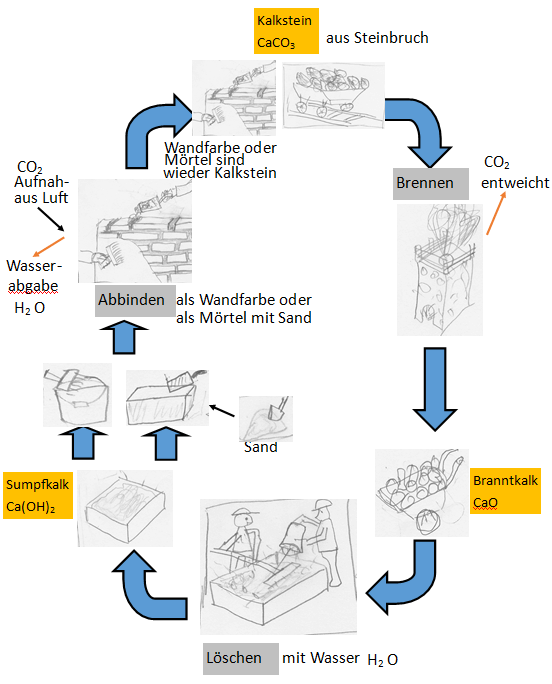

Was geschieht eigentlich beim Kalkbrennen und -löschen?

Beim Kalkbrennen wird dem Kalkstein (CaCO3) Wasser (H2O) und Kohlensäure (CO2) entzogen. Es bleibt dann der sogenannte “Branntkalk” oder “Stückkalk” übrig, der fast die Hälfte seines Gewichts verloren hat. Kommt dieser “Branntkalk” beim Löschen mit Wasser in Berührung, so nimmt er dieses gierig auf und zerfällt unter Hitzeentwicklung. Wird mit wenig Wasser gelöscht, zerfällt der “Branntkalk” zu Pulver; wird viel Wasser verwendet, so entsteht ein Kalkbrei, genannt Lösch- oder Sumpfkalk (Ca(OH)2). Er wird unter einer dünnen Wasserschicht in Erdgruben aufbewahrt. Dort zerfällt er immer mehr und erreicht nach Jahren seine beste Qualität.

Abbinden

Setzt man diesen gelöschten Kalk beim Tünchen oder Mauern (Mauermörtel mit Sand) der Luft aus, so nimmt er aus dieser das Kohlendioxid (CO2) wieder auf, welches man ihm beim Brennen ausgetrieben hat. Er wird wieder zu dem, was er war: Kalkstein, aber in gewünschter,“kultivierter“ Form, entweder als hartes, passgenaues Mörtelband zwischen den Steinen oder hauchdünn als Wandfarbe.